«Dialoge» – so heißt die Kolumne von Ettore Molinario, einem der einflussreichsten Sammler von Fotografien in Italien. In jeder Ausgabe nimmt er sich zwei Werke aus seinem Besitz vor, tritt mit ihnen in Kontakt, spricht mit ihnen und über sie.

Dialog #5

Masken und Tränen

Text — Ettore Molinario

Es mag seltsam erscheinen, dass sich Man Ray und Henry Miller in den Jahren, in denen sie beide in Paris verkehrten, nicht begegnet sind. Seltsam, weil der Fotograf 1921 in die französische Hauptstadt kam, der Schriftsteller 1928. Seltsam, weil sie im gleichen Alter waren, weil sie Amerikaner waren, beides Söhne eines Schneiders, weil sie Freigeister, Atheisten und Individualisten waren und weil sie De Sade liebten. Obwohl Man Ray ihn besser kannte, da er in der Rue Campagne-Première der Nachbar von Maurice Heine war, der für die eigentliche Wiederentdeckung des göttlichen Marquis verantwortlich war.

Aber das seltsame Spiel der Zufälle geht weiter. Denn 1934 druckt Man Ray die Sammlung «Man Ray. Photographies 1920–1934 Paris», und im selben Jahr veröffentlicht Henry Miller seinen «Wendekreis des Krebses» in Paris für die Obelisk Press Editionen, und auf den ersten Seiten schreibt er: «Paris ist die Wiege der künstlichen Geburten.»

Wie es das Schicksal will, verlassen sowohl Man Ray als auch Henry Miller 1940 Paris in Richtung USA, wobei sie einander noch immer ignorieren. Sie treffen sich einige Monate später in Hollywood im Haus von Gilbert und Margaret Neiman, wo der mittellose Miller Zuflucht gefunden hat. Zusammen mit Man Ray und dessen neuer Partnerin Juliet verbringen Gilbert, Margaret und Henry lange Abende mit Spielen, Trinken und Tanzen bis zum Morgengrauen.

Doch statt Margarets, von einer bemalten Pappmaschee-Maske verdecktes Gesicht, stellt sich Man Ray vielleicht ein anderes vor. Einen anderen Körper. Eine andere Liebe. Eine andere Stadt. Und in dieser eigentümlichen Nostalgie wird das Porträt von Henry Miller und Margaret Neiman, das schließlich die Begegnung zwischen den beiden Männern feiert, in Wirklichkeit zum Selbstporträt von Man Ray und seinem heimlichen Wunsch, nach Paris und zu dem, was er dort erlebt hat, zurückzukehren. Wer weiß, ob sich Man Ray an die Tränen erinnert, die er am Tag nach Lee Millers Abschied vergoss, an die gläsernen Tränen, die er wenig später nur einen Hauch von seinen geröteten Augen entfernt fotografierte?

Es sind in der Tat die Frauen, die weinen und leiden müssen, Frauen-Musen, Frauen-Mysterien, sogar Frauen-Heilige in der Blasphemie der sadistischen Erinnerung, die jedem Surrealisten am Herzen liegt. Es ist unmöglich zu wissen, ob Man Ray eine der Statuen gesehen hat, die in der Karwoche in Sevilla mitgetragen werden. Was sicher ist: Tränen «sehen» tiefer als Augen.

Dialog #4

Gefährliche Wolken

Text — Ettore Molinario

Übersetzung — Zora del Buono

Der Zweite Weltkrieg war zu Ende gegangen, als die US-Regierung am 6. und 9. August 1945 zwei Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abwarf. Im Jahr darauf, im Sommer 1946, zündeten die USA in der azurblauen Bikini-Lagune zwischen den Marshallinseln im Pazifischen Ozean erneut einen Sprengsatz.

Es handelte sich um einen Test, um die Auswirkungen der Kernenergie auf die in der Nähe des Atolls ankernden Schiffe zu überprüfen. Matrosen und Kapitäne hielten sich in sicherer Entfernung auf. Wenige Minuten vor der Explosion hatten sie den Befehl erhalten, sich eine Maske über die Augen zu ziehen und auf das Signal zu warten.

Um 08.35 Uhr sahen sie, wie die Bombe unter einem Landungsschiff gezündet wurde, und zwischen dem Meer und dem Himmel erhob sich plötzlich eine riesige Wolke, eine Blüte, die ein Pilot, der sie überflog, in ihrem tödlichen Aufgang festhalten konnte. So weiß, so weich, so perfekt, und dann diese Krone, die den letzten Kreis zog, königlich, in dem Moment, bevor sie sich in die Luft auflöste und zu einer dunklen Säule wurde.

Als Yasumasa Morimura fünfzig Jahre später, 1996, eines der berühmtesten Kleider der Filmgeschichte trug, nämlich Scarlett O'Haras Kleid («red-sin, red-passion, red-pride, red-I») aus «Vom Winde verweht», ahnte er möglicherweise nicht, dass er damit die Essenz der Geschichte des modernen Japans interpretierte.

Es ist nicht nur eines der berühmtesten Bilder seiner Serie «Actress», das Porträt und Selbstporträt eines Künstlers, der aus sich selbst heraustritt, um jemand anderes zu werden, sondern Morimuras Vivien Leigh, Taras Scarlett, die von Ashley abgewiesene Geliebte, Rhett Butlers undankbare Ehefrau, es ist das Gesicht und der Körper eines Landes, das den Krieg verloren hat und durch seine Amerikanisierung die Uniform des Eindringlings gewählt hat.

Wer ist Scarlett O'Hara, wenn nicht die Frau, die den Sezessionskrieg verloren hat? Was ist das totenrote Kleid mit der Federwolke, die ihre Schultern und Brüste umhüllt, wenn nicht eine Vorahnung des bevorstehenden Atomkriegs? Und was zeigt Morimuras Scarlett, wenn nicht einen Verlierer, einen Japaner, der sechs Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren wurde und dennoch die Strahlung der amerikanischen Kultur und ihrer Schauspielerbomben annimmt?

«Morgen ist ein neuer Tag», hatte Scarlett gesagt. Wer weiß schon, welcher Teil von mir morgen überleben wird.

Dialog #3

Zorro

Text — Ettore Molinario

Übersetzung — Zora del Buono

Er hatte sie in Rosa gewählt, diese Blumen, um die zarteste und grausamste Hommage an sich selbst zu erstellen, an den Mann, der er gewesen war und der er im Alter nicht mehr war. Und er hatte Rosa gewählt, er, der sich jahrelang als Alter Ego von Zorro imaginiert hatte, der dieselben Stiefel getragen und dieselbe Peitsche geschwungen hatte, weil er wusste, dass Rosa im 18. bis zum 20. Jahrhundert die Farbe der Männlichkeit war, das respektvolle und aufmerksame Rot derer, die Kraft, Leidenschaft und Gerechtigkeit kennen.

Mindestens zwei Jahrzehnte lang hatte sich Zorro, ein anonymer Fotograf erster Güte, in die Kleider des maskierten Schwertkämpfers geworfen, und jedes Mal hatte er sich zu Hause, im Schlafzimmer einer Pariser Altbauwohnung, verkleidet.

In den 1940er-Jahren waren seine Selbstporträts schwarz-weiß, Bilder der Nacht. Farbe und warmes Tageslicht hingegen kündigten die Reife an, und 1968, zur Zeit der 68er-Revolution, hatte Zorro seine geliebten Peitschen in eine Nelkenvase gestellt und sich damit von seinen Fantasien verabschiedet. Ikebana eines Abschieds.

Dreißig Jahre später wollte auch David LaChapelle in die heimischen Gefilde des Begehrens vordringen. Auch er wurde zu Zorro und ließ die Gamaschen der Rächer seinen Körper umhüllen. Blaues Latex, denn heute ist der Himmel farblich für die Männer bestimmt. Wäre dem so, müsste man protestieren, aber der kleine Lackschuh, der auf seinem Kopf ruht, gleicht das Spiel der Konventionen aus und erinnert uns daran, dass die Farbe der alten männlichen Macht jetzt den Frauen gehört.

Dialog #2

Das Sonnenlicht entfernen

Text — Ettore Molinario

Übersetzung — Zora del Buono

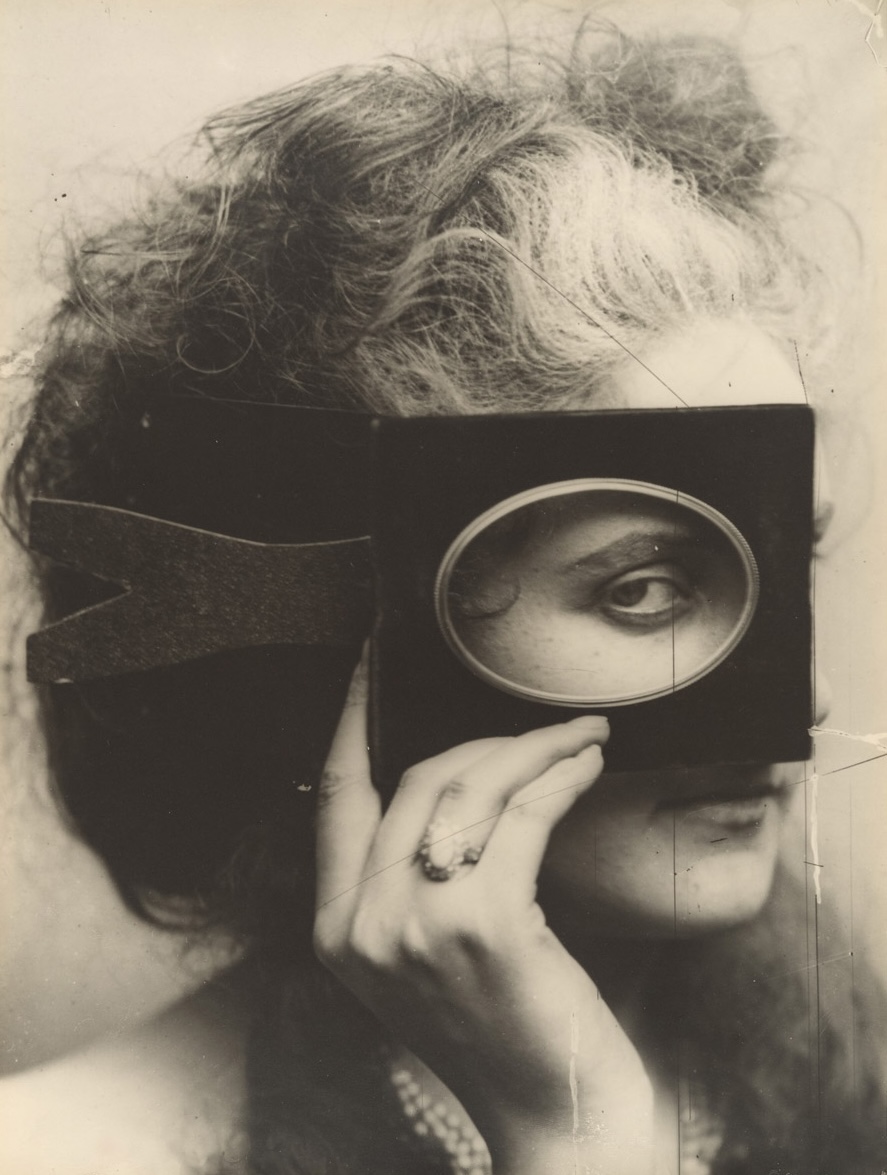

Aus dieser schwarzen Pupille hatte er das Zentrum seines Sonnensystems gemacht. Sie war der Stern, sie war das Licht, sie blendete. Der Erde und ihren Bewohnern blieb nur, den Gesetzen der Astronomie zu folgen, und sie zu umkreisen, indem sie sich der Ellipse des ovalen Rahmens entlang bewegten, der dieses Auge des Feuers isolierte.

Als die Gräfin von Castiglione den Fotografen Pierre-Louis Pierson bittet, sie in dem berühmten «Scherzo di follia» (dem Scherz der Torheit) zu porträtieren, war alles nur noch Erinnerung – das Leben am Pariser Hof, die Leidenschaft Napoleons III., die Bälle, das Kleid der «Königin der Herzen» (eines der gestickten Herzen ist über die schmale Taille hinausgewachsen, dorthin, wo der Kaiser seine italienische Geliebte liebte).

Aber trotz der Niederlagen der Geschichte kann man sich nicht von sich selbst entfernen, und die Gräfin, die erste Exzentrikerin, die erste Narzisstin des fotografischen Zeitalters, die erste, die die unendliche Vielfalt weiblicher Imagination durch die Fotografie interpretierte – Kaiserin, Witwe, Prostituierte, Mörderin, Nonne, Madonna, Sterbende – lenkte Pierson weiterhin, auf dass sein Objektiv ihre Schönheit und Extravaganz festhielte.

Die Dunkelheit erwischte sie im Alter von nicht einmal 40 Jahren, als sie in ihrer Wohnung an der Place Vendôme das tat, was der Mond hin und wieder für ein paar Minuten mit der Erde macht: das Sonnenlicht entfernen. Die Gräfin schloss die Fenster, schloss die Vorhänge, verhüllte die Spiegel mit schwarzen Stoffen und ging nur noch nachts aus dem Haus. Das Auge, das sich selbst nicht betrachten wollte, wurde zu einer ewigen Finsternis; die Gräfin stoppte nach Lust und Laune den ruhigen Lauf des Sonnensystems.

Dialog #1

Die Suche nach

dem Selbst

Text — Ettore Molinario

Übersetzung — Zora del Buono

Der erste fotografische Dialog, den ich hier vorstellen möchte, zeigt den inneren Dialog einer Frau. Ihr Name ist Louise und sie schenkt ihrem eigenen männlichen Anteil Beachtung – sie wählt ihn, erklärt ihn.

Es ist das Jahr 1845. Erst sechs Jahre zuvor hatte François Arago in der Akademie der Wissenschaften in Paris die Geburt der Daguerreotypie und damit der Fotografie angekündigt. Dieses Bild erinnert daran, dass die Fotografie von Anfang an in der Lage war, die Suche nach dem Selbst, die Angst davor, die Notwendigkeit dazu und den Wert jener Erforschung zu erfassen.

Neben Louise, die möglicherweise Französin oder Engländerin ist, sieht man einen Mann von hinten, der Louise sein könnte, so sehr ähnelt er ihr. Ein Mann, der sich fünfzehn Jahre später, 1860, in den Vereinigten Staaten, der Kamera und ihrem entlarvenden Blick verweigert.

Sich zeigen, sich zurückziehen, sich offenbaren, sich verstecken…

Sich dem Unbekannten zu stellen, ist eine Herausforderung, manchmal ein gefährliches Spiel. Aber genau in dieser Spannung, in dieser Fülle von Beziehungen liegt das Herzstück meiner Sammlung, der Sinn ihrer Fortentwicklung und die Einladung, so hoffe ich, ihr zu folgen.

#Sammlerkolumne

...

Mehr ReVue

passieren lassen?

Der ReVue Newsletter erscheint einmal im Monat. Immer dann, wenn ein neuer Artikel online geht. Hier en passant abonnieren.

Sie möchten unsere Arbeit

mit einer Spende unterstützen?

Hier en passant spenden!

Fotografie ist allgegenwärtig, wird aber in den journalistischen Medien noch wenig hinterfragt oder erklärt. Wer an Journalismus denkt, denkt an Texte. Das digitale Magazin ReVue verfolgt einen anderen Ansatz: Es nähert sich den Themen vom Bild her. In unseren Beiträgen untersuchen wir die Rolle und Funktion von Bildern im Verhältnis zum Text, zur Wahrheit, zum politischen oder historischen Kontext. Wie nehmen wir Bilder wahr? Welche Geschichte steckt dahinter?

Unsere Beiträge erscheinen auf Deutsch, wir übersetzen aber auch fremdsprachige Texte und erleichtern so den Wissenstransfer zu einer deutschsprachigen Leserschaft.

ReVue ist unabhängig. Die Redaktion arbeitet ehrenamtlich. ReVue ist ein Projekt der gemeinnützigen DEJAVU Gesellschaft für Fotografie und Wahrnehmung e.V. in Berlin.

Herausgeberin

DEJAVU

Gesellschaft für Fotografie und Wahrnehmung e.V.

Methfesselstrasse 21

10965 Berlin

ReVue ISSN2750–7238

ReVue wird unterstützt von